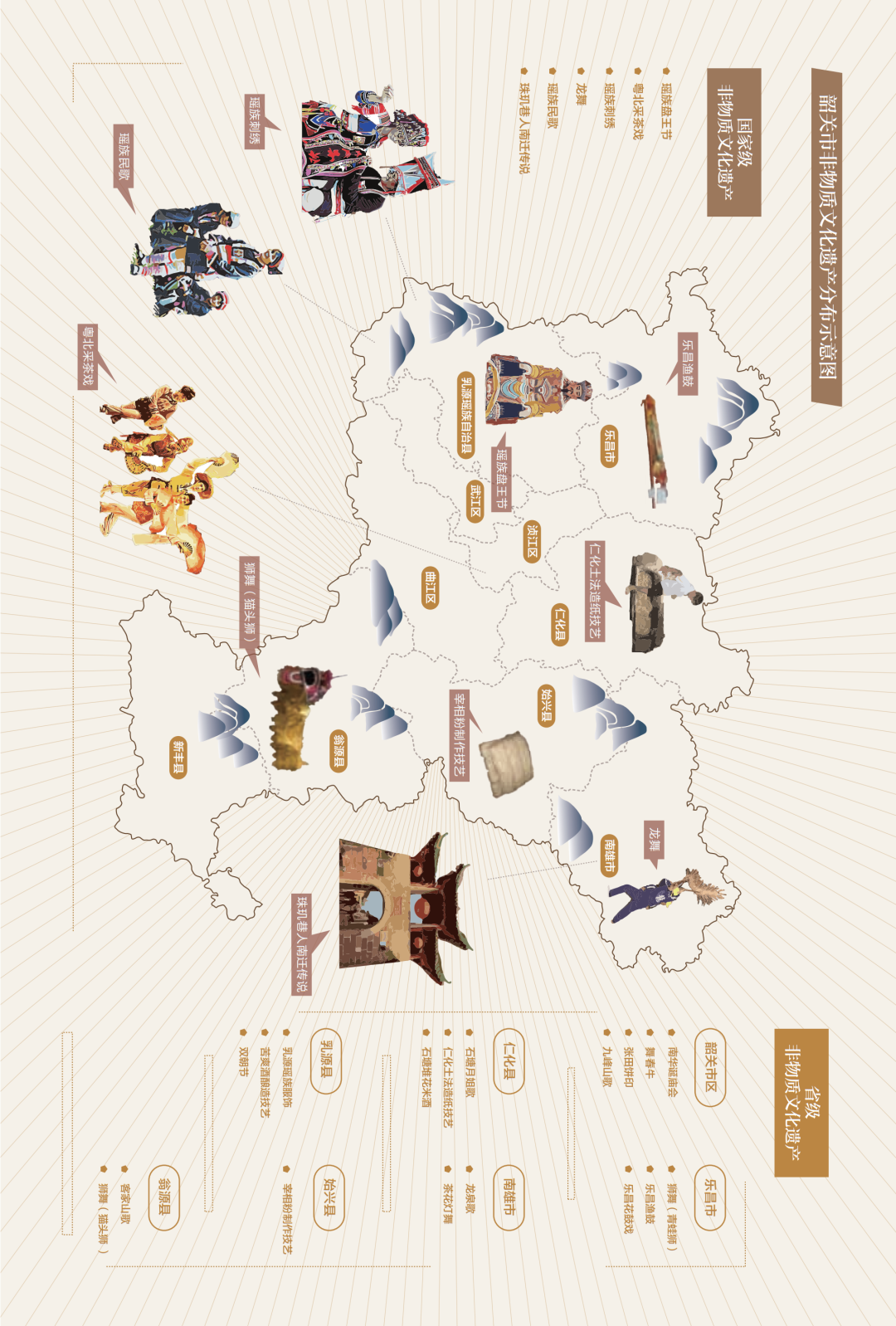

6月11日是2022年“文化和自然遗产日”,今年的主题是“连接现代生活 绽放迷人光彩”。 韶关是座文化名城,文化类型繁荣多样,城市名片丰富多彩。可要说起韶关的『非物质文化遗产』,那绝对是这座城市的璀璨明珠,值得被浓墨重彩地记录于城市文化史册。 时代向前,时光可溯,今天我们来盘点韶关那些惊艳了岁月的『非遗』,看看你了解多少? 每年必备的“仪式感” 瑶族盘王节 盘王节又称『拜盘王』,是瑶族群众举行的还盘王愿的一种祭祀祖先的仪式,流行于韶关乳源瑶族自治县。每逢农历十月十六日,过山瑶男女老少都要穿上节日盛装祭拜盘王,聚集在一起唱歌跳舞,纪念祖先盘王。乳源瑶族自治县的拜盘王起源于唐代,已有1000多年的历史。 相传在远古年代,瑶人乘船飘洋过海,遇上狂风巨浪,船在海中飘了七七四十九天不能靠岸,眼看船毁人亡。这时,有人在船头祈求始祖盘王保佑平安。许愿后,风平浪静,船很快就靠了岸,瑶人得救了。这天是农历十月十六日,恰好又是盘王的生日。于是,上了岸的瑶民就砍树挖成木碓,把糯米蒸熟舂成糍粑。千百年来,这个活动在瑶族世代相传,祈求保佑平安,风调雨顺,来年丰收。 祭祀大典活动需时三天三夜,由“请圣拜王”“三献祭祖”“恭读祭文”“乐舞祈福”“送圣归位”和“鸣炮礼成”六部分组成,以优美的原生态民族舞蹈和神秘的原创祭文歌谣,展示了瑶族盘王节独具民族特色的文化内涵。 广东粤北客家地区的“专属剧” 粤北采茶戏 粤北采茶戏已有200年左右的历史,旧称唱花灯、唱花鼓、大茶或三脚班,流行于以韶关市为中心的广东粤北地区,是在粤北山歌、山调和民间灯彩歌舞的基础上,吸取赣湘民间艺术精华创造而成的地方戏剧。采茶戏是『广东六大剧种之一』。 粤北采茶戏多以旦、生、丑三角色表演,音乐风格活泼明快,以锣鼓管弦伴奏,唱腔音乐则主要融汇本地的山歌调、民间说唱和风俗音乐。唱腔分为采茶戏、灯调、小调;唱腔结构基本是曲牌联缀,后产生散板、中板、快板等。其表现语言,以当地方言演唱,无论在人物安排、情节设计或语言运用上,都很注意突出活泼欢快风趣的喜剧特色,充满了生活情趣和轻松活泼、淳朴幽默的喜剧风格。 世代相传的狂欢 龙舞 龙舞又称舞『香火龙』。舞香火龙流传于韶关南雄市百顺镇一带,距今已有300多年历史。香火龙是以竹篾扎成龙形的骨架,再配以稻草扎制而成。表演时,在草龙身上遍插点燃的香行走舞动。民间相传香火龙有驱灾祈福之功效,因此,舞香火龙成为当地每年元宵节或其他重大庆典活动的重要节目,世代相传。 “人在火中舞,龙在火中飞”,在蜘蛛灯的带领下,火龙时而缠绕,时而盘旋,左上右下,右上左下,翻腾前进,还时不时的向蜘蛛灯喷射焰火,仿佛看到了传说中喷火的火龙,栩栩如生,奇妙无比。 穿越时光的指尖艺术 这就是韶关 来源:韶关头条

瑶族刺绣

吃一口都是百年历史!韶关这些舌尖上的“非遗”你都了解吗?

不凡的味觉记忆!感受隐藏在我们生活中的韶关“非遗”

【韶关非遗系列】岁月沉淀下的百年技艺(上)

【韶关非遗系列】岁月沉淀下的百年技艺(下)

【韶关非遗系列】百年传唱的动人歌声(上)

【韶关非遗系列】百年传唱的动人歌声(下)

【韶关非遗】积淀百年的舞台瑰宝(上)

【韶关非遗】积淀百年的舞台瑰宝(下)

【韶关非遗】探秘千年历史的古老民族(上)

【韶关非遗】探秘千年历史的古老民族(下)

【韶关非遗】闹春牛、装故事、舞春牛……看千百年非遗民俗文化(上)

【韶关非遗】龟蚌舞、鹤蚌舞...看千百年凝聚的民俗力量(下)

【韶关非遗】南华诞庙会:感受源远流长的祭祀仪式(上)

【韶关非遗】调王舞、担丁酒...你没见过的祭祀仪式(下)

【韶关非遗】从舞龙看韶关多彩节庆文化

【韶关非遗】划龙舟、旱地行舟...韶关节庆文化精彩继续~

【韶关非遗】从热闹舞狮中看传统文化“门道”

【韶关非遗】能驱魔、避邪、带来吉祥的青蛙狮是什么“神奇动物”

【韶关非遗】从千年古道看丰富的历史文化遗存

【韶关非遗】听陈璘将军的故事,感受独具特色的韶关历史之志