又是一年高考季,

全国各地高考分数已公布,

同学们开始为填报志愿“烧脑”。

广东的中山大学、华南理工大学、

华南农业大学等高校

成为许多人的梦中情校。

很多人有所不知,

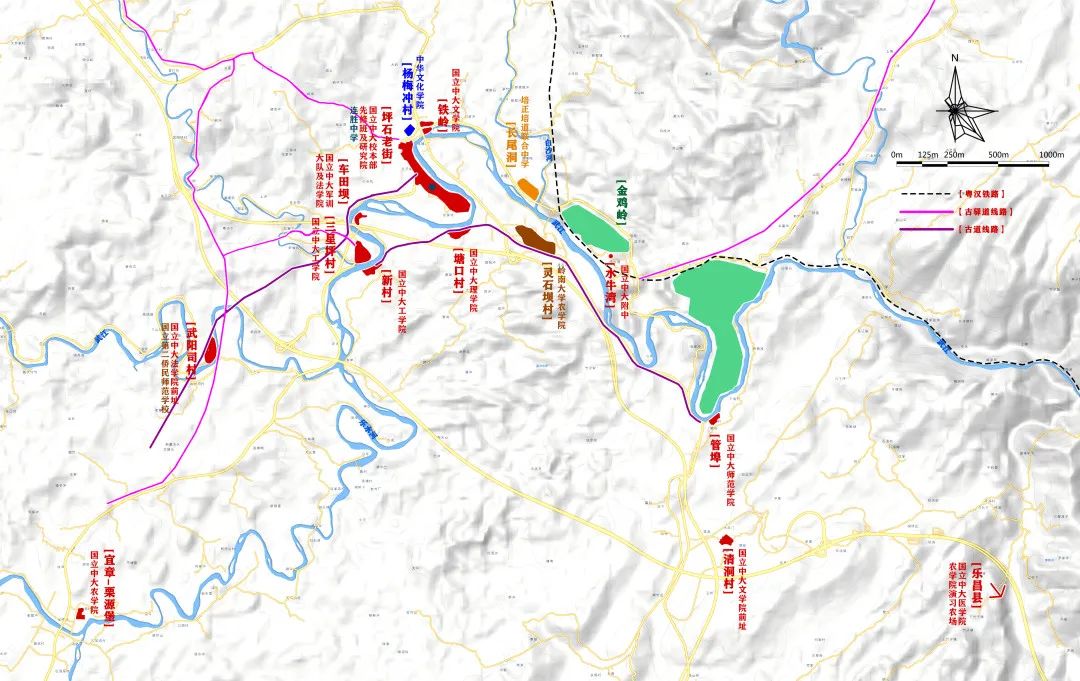

当年这些知名高校

都曾在韶关办学,

在粤北经历过一段传奇岁月!

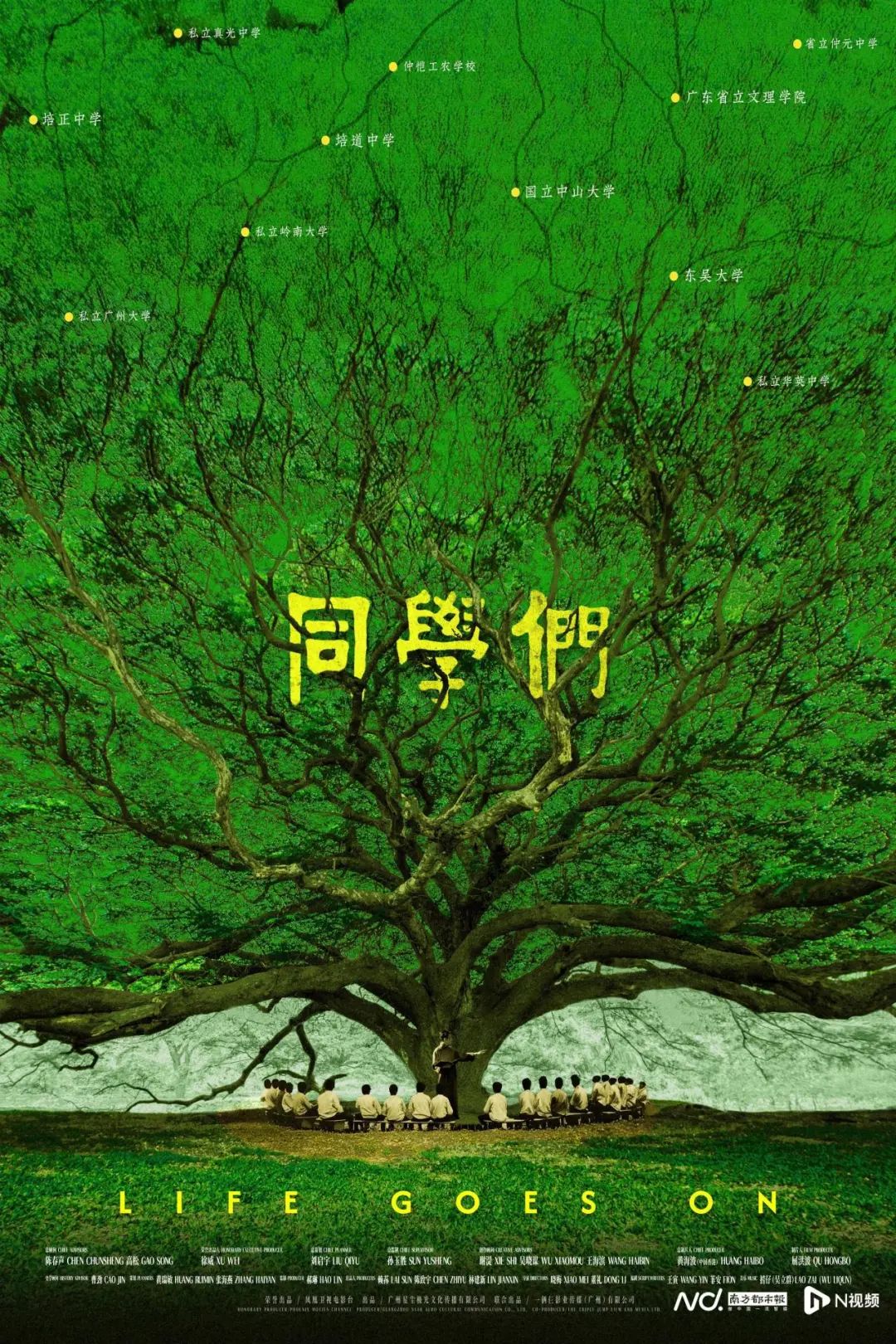

最近,

讲述这段烽火办学故事的

粤产纪录电影《同学们》

将于7月2日在韶关上映,

重现那段珍贵的历史。

1937年中国全民族抗日战争爆发后,

广州、香港等地相继沦陷。

以国立中山大学、

私立岭南大学为代表的

华南地区数十所高校和中学

并未因战争而解散,

而是辗转到粤北西京古道旁的

韶关坪石、曲江大村等地复课,

坚持办学、求学,救亡图存。

当时开学报到,

要穿越火线!

我们现在看来非常日常的学生生活,

在当时都会变得艰难。

比如抗战时期,

新生入学想要从家中抵达学校,

要经历一次穿越火线般的探险之旅。

1941年国立中山大学

发给学生的入学指南里一开头这样写:

“抗战以后,由于广大的土地失守,

大小的城池沦陷,

使大家饱尝流离的滋味。

可是从另一意义上看来,

却使大家成为极有经验的旅行家了。”

这本入学指南里提供了

五条前往坪石校区的旅行路线,

内容涵盖车次、票价、车程,

甚至还有需要躲避空袭的时间等,

详细之极。

私立岭南大学中文系学生陈香梅,17岁时变卖首饰,经广州辗转至桂林,辗转数月,途中染上疟疾,死里逃生仍坚持赴粤北求学。

黄本立,中国科学院院士。1941年,16岁的黄本立在战乱中独自一人从香港辗转多地来到韶关,成为培联在坪石招收的第一届学生。

龙婉芸,国立中山大学1943级中国文学系学生。1944至1945年初,由于抗战形势变化,学校两次大疏散,她们走了40多天从韶关走到梅县,一路风雨,脚都磨出血,撕烂蚊帐裹脚继续走。

当时办学点都是一些小村庄,

建筑是用非常简易的

当地材料来搭建,

又漏风又漏雨,

还有各种蛇虫鼠蚁。

而食堂里最高级的饭菜

是一顿豆腐煮菠菜

上面有几片猪油渣。

中国科学院院士叶叔华,

回忆起在乐昌读书期间,

当时每十天有次加餐,

每人可以吃到大概两片肉,

大多数时候大家都拿一包盐下饭。

当时烽火不断

但读书声不绝

而在遍地狼烟中,

是一群甘于授业乡野、

奉献于教育的先生们

托举有理想有信念的学子。

家境优越的“岭南第一才女”冼玉清不顾朋友家人劝阻,毅然从澳门启程,步行足足40多天抵达韶关支持复学。

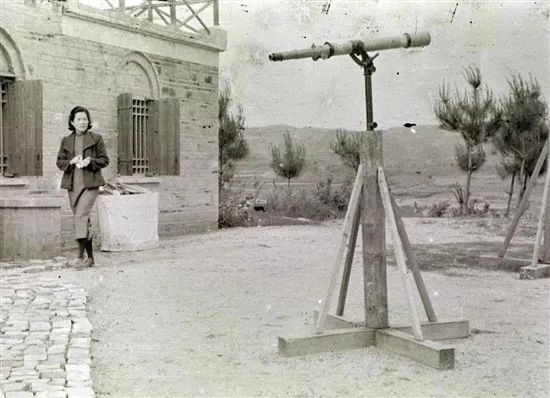

中大天文系教授邹仪新为避免珍贵的天文仪器落入敌手,将重要仪器、子午仪分拆散装在全院二百多个公物箱中,万一敌人翻箱劫掠,也不能组装完整正常使用。之后在粤北山村里建造一座天文台坚持天文观测。

邹仪新与国立中大天文台

在遍地狼烟中,

先生们用知识与智慧逆流而上,

学术理想在流离中得到坚持,

教育火种在烽烟中得到传承。

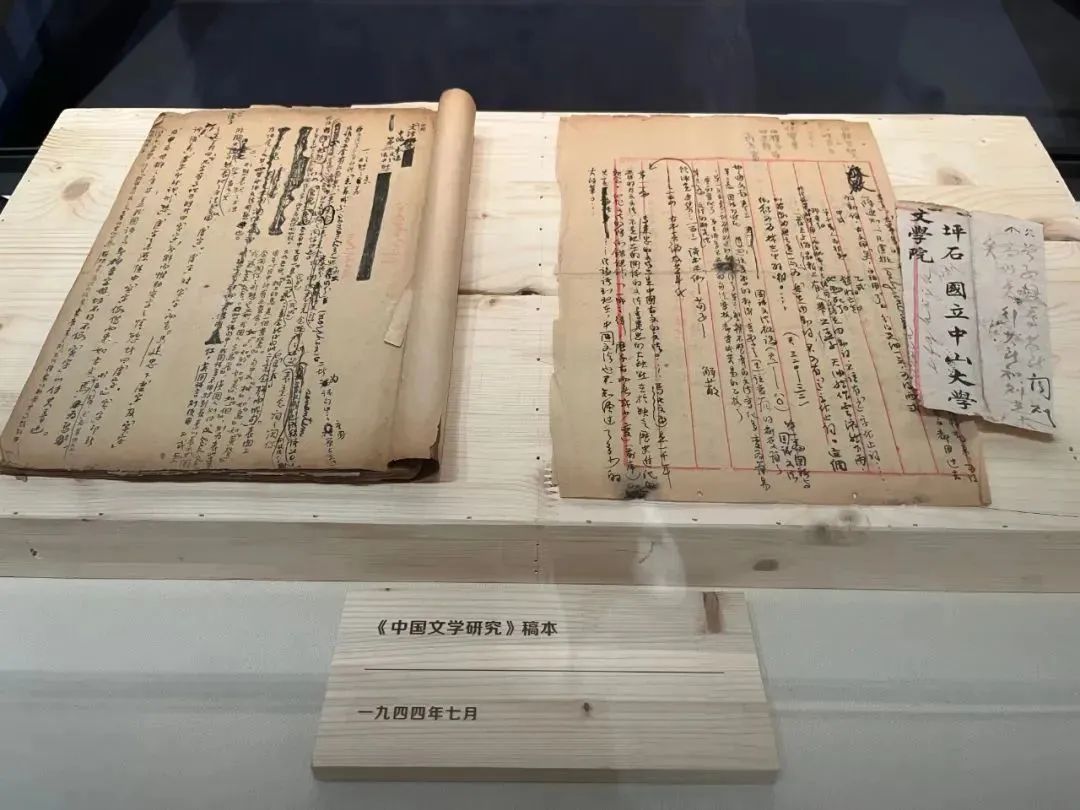

中国近代图书馆事业奠基人之一杜定友历尽千辛万苦在战火中保存图书,坚持开放阅览,其中的第一个阅览室就设在坪石街上,面向当地民众开放。

教育之火传递至今

从1940年到1945年,

仅国立中山大学和

私立岭南大学

在粤北毕业的学生就有近6000人。

这些学生中有许多人

在各自的行业都有所建树。

陈香梅毕业于私立岭南大学中文系后,成为著名记者和社会活动家。私立岭南大学学生伍沾德,1943年时因学生抱怨伙食不好提出承包学校食堂,后来从事餐饮行业,成立了著名的美心集团……

抗战时期华南教育

在粤北地区的坚守

保全了华南教育的血脉,

孕育出今天的

中山大学、华南理工大学、

华南农业大学、华南师范大学等

广东著名高校,

以及广州实验中学、华师附中、

培正中学等广东著名中学。

华南先师和学子们的

辗转流动以及解放后的院系调整,

又让华南教育的星星火种

燎原至北京大学、复旦大学、

香港大学、新加坡南洋大学等

全国乃至海外各著名高校。

抗战时期国立中山大学法学院(坪石武阳司车田坝)旧址

抗战时期国立中山大学法学院(坪石武阳司车田坝)旧址

这段80多年前的历史,

目前仅余少量的亲历者在世,

而且还在迅速减少,

研学基地(坪石)纪念柱

玉清书舍。

玉清书舍。来源:韶关头条